Остеогенная саркома

Остеогенная саркома (остеосаркома) - это часто встречаемой злокачественная опухоль, поражающая кости. Данная опухоль является высокодифференцированная то, есть строение данной опухоли схоже со строением кости. После плазмацитомы остеосаркома занимает второе место по частоте встречаемых злокачественных опухолей костей. Типичная локализация поражения данной опухоли является бедро в особенности в дистальной части. В данной локализации обнаруживают от 40% всех остеосарком. В верхней части большеберцовой кости остеогенную саркому находят в 18% случаях. В 15% случаях остеосаркома обнаруживают в плечевой кости. К редким, но к возможным локализациям относят малую берцовую, тазовую, позвоночную кость, а также верхнюю и нижнюю челюсть. Наиболее часто встречается данная опухоль у лиц в возрасте от 20 до 30 лет. У молодых пациентов поражается преимущественно трубчатые кости, а взрослых трубчатые и плоские. Конечно данная опухоль встречается и у пациентов старше 50 лет, что является редкостью. В данных редких случаях остеосаркома поражает плоские кости. Так выглядит остеосаркома после удаления. Стрелкой показана утолщение кости в латеральную сторону.

Так выглядит остеосаркома после удаления. Стрелкой показана утолщение кости в латеральную сторону.

Остеогенная саркома симптомы/Остеосаркома симптомы.

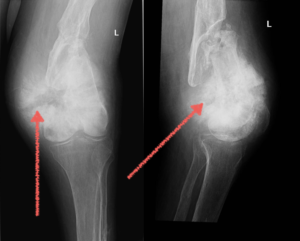

Обычно больные жалуются на нарастающую боль в области кости с каждым днем так, как данная опухоль очень быстро растет. Пациенты сообщают, что припухлость появилась от двух недель до месяца назад, и с каждым днем боли нарастали. Также клинически у пациентов отмечают ограничение движения в суставе, локальной повышением температуры и припухлости в области поражения. Диагностика остеогенной саркомы на первом этапе включает в себя лабораторные и рентгенологические методы исследования. Лабораторные данные нередко наводит на мысль о воспалительном процессе (остеомиелите) так, как при остеосаркомах не редко повышается температура у пациента (клинический признак воспаления) и повышается количество лейкоцитов, а также скорость оседания эритроцитов (лабораторный признак воспаления). На ранних стадиях заболевания пациентам обычно принято делать рентгенографию. На рентгенограмме первичные признаки остеосаркомы следующие: 1) Нечеткое разрежение и уплотнение костной ткани. 2) Треугольная шпора или козырек. 3) Аморфные кальцификаты облаковидной формы. 4) Длинные спикулы (тени в виде ниток на периферии образования) нитеобразной формы У данного пациента клинически выявлена боль в левой ноге. Изменение на рентгенограмме представлены следующие (указаны стрелкой).

У данного пациента клинически выявлена боль в левой ноге. Изменение на рентгенограмме представлены следующие (указаны стрелкой).

Остеосаркома.

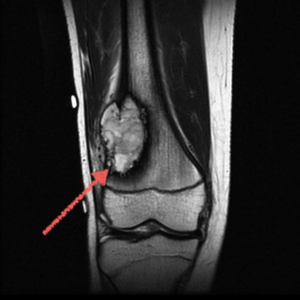

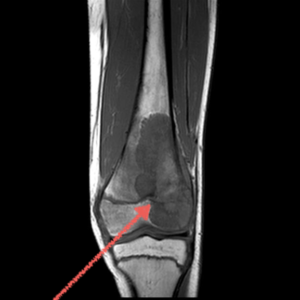

Выделяют следующие варианты остеосаркомы: 1) Остеолитический. Частота встречаемости составляет 45% случаев. 2) Остеопластический. Частота встречаемости составляет в 15% случаев. 3) Смешанная. Частота встречаемости составляет 35% случаев. 4) Хондробластическая. Частота встречаемости составляет 5% случаев. Также выделяют три стадии или фазы развития остеосаркомы: Первая или ранняя стадия. На данной стадии визуализируется нечеткое разрежение и уплотнение костной структуры, что характерно для различных образований кости, поэтому радиолог обязательно должен обратить внимание на тот момент, что у пациента сильные ночные боли или переломы при минимальных травмах. Для дополнительной диагностике пациенту следует выполнить компьютерную томографию с контрастированием. Вторая стадия. На данной стадии патологический процесс переходит на надкостницу, что характеризуется шероховатостью и уменьшением плотности коркового слоя, а также появлением мелких литических очагов, которые сигнализируют о прорастании опухоли через корковый слой по сосудам кости. Данные изменения характерны для остеолитической остеосаркомы. Для остеоплатического варианта остеосаркомы более характерно во второй стадии линейный периостоз, утолщение коркового слоя. На данном этапе рентгенографию может дополнить ангиография, КТ с контрастированием и МРТ. Третья стадия (развитая фаза). Для остеопластического варианта остеосаркомы на третьей стадии характерно уплотнения в кости и внекостном компоненте. Уплотнения по форме обычно облаковидной и хлопьевидной. Также на данной стадии визуализируется выраженная периостальная реакция. МРТ бедренной кости. Т2 fat sat. Визуализируется гиперинтенсивный очаг в дистальном отделе бедренной кости. Указано стрелкой.

МРТ бедренной кости. Т2 fat sat. Визуализируется гиперинтенсивный очаг в дистальном отделе бедренной кости. Указано стрелкой.

Остеосаркома кости.

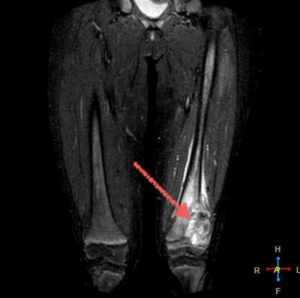

Для выбора тактики лечения в настоящее время используют классификацию стадирование остеогенной саркомы, предложенную американскими учеными в 1980 году Enneking WF, Spanier SS, Goodman MA. К стадии IA относится высокодифференцированная остеосаркома, не дающая метастазы. Патологический очаг ограничен естественным барьером, препятствующим распространению опухоли. К стадии IB относится высокодифференцированная остеосаркома. Патологический очаг распространяется за пределы естественного барьера, также при условии отсутствии метастазов. К стадии IIA относится низкодифференцированная опухоль. Очаг ограничен естественным барьером, также при условии отсутствии метастазов. К стадии IIB относится низкодифференцированная опухоль. Очаг распространяется за пределы естественного барьера. Отсутствие метастазов. При стадии III у пациента выявлено наличие регионарных и отдаленных метастазов, вне зависимости от степени дифференцировки опухоли. Для того, чтобы поставить ту или иную стадию радиологи прибегают к использованию нескольких методик лучевой диагностики. Остеосаркома часто распространяется на соседние мягкие ткани. Для оценки этого патологического процесса наиболее подходит МРТ. МРТ бедренной кости. Режим STIR (Short T1 inversion recovery). Выявлен гиперинтенсивный очаг в дистальном отделе левой бедренной кости.

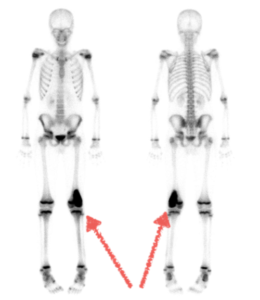

Для выявления отдаленных метастазов используют ядерную медицину. Пациенту 14 лет после выявленной опухоли на рентгенограмме назначена сцинтиграфия.

МРТ бедренной кости. Режим STIR (Short T1 inversion recovery). Выявлен гиперинтенсивный очаг в дистальном отделе левой бедренной кости.

Для выявления отдаленных метастазов используют ядерную медицину. Пациенту 14 лет после выявленной опухоли на рентгенограмме назначена сцинтиграфия.

Сцинтиграфия всего тела у пациента 12 лет патологический очаг в нижней трети левой бедренной кости. Остеосаркома левой бедренной кости. Указана стрелкой.

Сцинтиграфия всего тела у пациента 12 лет патологический очаг в нижней трети левой бедренной кости. Остеосаркома левой бедренной кости. Указана стрелкой.

Для оценки распространенности процесса на мягкие этому же пациенту 12 лет выполнено МРТ. МРТ Т1. Процесс ограничен костью бедра без распространения процесса на мягкие ткани. Указано стрелкой. Опухолевый процесс распространен внутри кости с метафиза на эпифиз. Данный признак является важным диагностическим критерием потому, что учитывается при выборе тактики лечения.

Для оценки распространенности процесса на мягкие этому же пациенту 12 лет выполнено МРТ. МРТ Т1. Процесс ограничен костью бедра без распространения процесса на мягкие ткани. Указано стрелкой. Опухолевый процесс распространен внутри кости с метафиза на эпифиз. Данный признак является важным диагностическим критерием потому, что учитывается при выборе тактики лечения.

Остеогенная саркома челюсти симптомы.

Остеогенная саркома челюсти одна из самых распространенных опухолей челюсти. Пациенты обычно жалуются на асимметричное увеличение челюсти, постоянную ноющую боль в данной области. Наиболее ранние симптомы едва выражены и чаще на ранних стадиях пациент не обращается в медицинское учреждение. К симптомам раннего периода относится: 1) Потеря чувствительности кожи на лице. 2) Насморк с гнойными выделения. 3) Головные боли. 4) Шаткость зубов. 5) Припухлость щек.Остеогенная саркома челюсти.

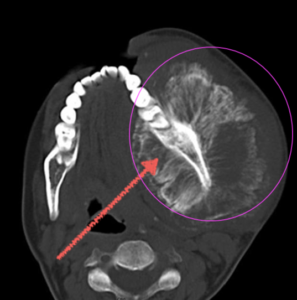

Компьютерная томограмма. У данного пациенты были проблемы с речью, невозможность приема твердой пищи. На КТ выявлено тотальное поражение левой верхней челюсти, вовлечение в процесс нижней челюсти и клиновидной кости.

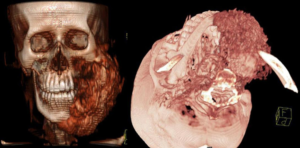

Для выбора тактики хирургического лечения обычно радиологи выполняют 3d реконструкцию.

Компьютерная томограмма. У данного пациенты были проблемы с речью, невозможность приема твердой пищи. На КТ выявлено тотальное поражение левой верхней челюсти, вовлечение в процесс нижней челюсти и клиновидной кости.

Для выбора тактики хирургического лечения обычно радиологи выполняют 3d реконструкцию.

При визуализации в 3D хирургу проще оценить объем операции и выстроить тактику как оперативного вмешательства, так и постоперационного периода.

При визуализации в 3D хирургу проще оценить объем операции и выстроить тактику как оперативного вмешательства, так и постоперационного периода.

Остеогенная саркома верхней челюсти.

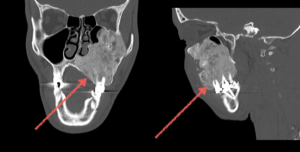

Остеогенная саркома (остеосаркома) верхней челюсти это заболевание, которое часто дифференцируют со многими заболевания, поэтому правильный диагноз зависит от того к насколько опытному радиологу вы обратитесь. Вы всегда можете обратиться к лучевым диагностам мирового уровня, воспользовавшись услугой второго мнения, что снизит риск неправильного диагноза и неправильного лечения. Дифференциальный диагноз остеогенной саркомы верхней челюсти. 1) Хондросаркома. 2) Оссифицирующая фиброма. 3) Лимфома. 4) Нейробластома. 5) Амелобластома. 6) Фиброзная дисплазия. 7) Инфекционное поражение верхней челюсти. Данную пациентку 32 лет также беспокоили ноющие и постоянные боли в области верхней челюсти, асимметричное увеличение челюсти. Была выполнена компьютерная томограмма. Диагноз: фиброзная дисплазия. Данный диагноз в силах вынести только грамотный радиолог, поэтому настоятельно рекомендуем воспользоваться услугой второго мнения.

Данную пациентку 32 лет также беспокоили ноющие и постоянные боли в области верхней челюсти, асимметричное увеличение челюсти. Была выполнена компьютерная томограмма. Диагноз: фиброзная дисплазия. Данный диагноз в силах вынести только грамотный радиолог, поэтому настоятельно рекомендуем воспользоваться услугой второго мнения.

Другие статьи из раздела «Рак костей»